【お知らせ】令和6年度 明日へのつどい第3回 開催レポート

ダブルケアをご存じですか?~子育てと介護のダブルケア~

先日、令和6年度 明日へのつどい第3回 「ダブルケアをご存じですか?~子育てと介護のダブルケア~」を会場とオンライン配信で開催しました✨

ダブルケアの支援に携わる皆さんに、多数ご参加いただきました。

研修には、2名の講師の方にお越し頂きました。

- 一般社団法人ダブルケアサポート 東 恵子 様

- 一般社団法人日本ファミリーナビゲーター協会 田中 美賀子 様

ダブルケアとは何かについてや、ダブルケアに関するの最新の調査結果、ダブルケア支援の動きなどについて、事例を使ったグループワークを交えてお話しいただきました。

当日のお話の中で、一部ご紹介させて頂きます。

ダブルケアとは何か?

ダブルケアとは…

- 狭義では、育児と介護の同時進行、多重ケア(子育てと親の介護に同時に直面すること)

- 広義では、家族や親族など、「親密な関係間の複数のケア関係における、ケア責任・負担・ニーズの複合化と複合的課題」

を指します。

広義のダブルケアには、夫のケア、自分のケア、障がいのあるきょうだいのケア、非正規シングルと親のケア、障がいのある成人と親のケア、多文化家庭におけるケア関係等々が含まれます。

また、トリプルケアという場合や、ダブルケア家庭の子どもがヤングケアラーとなっている可能性もあります。

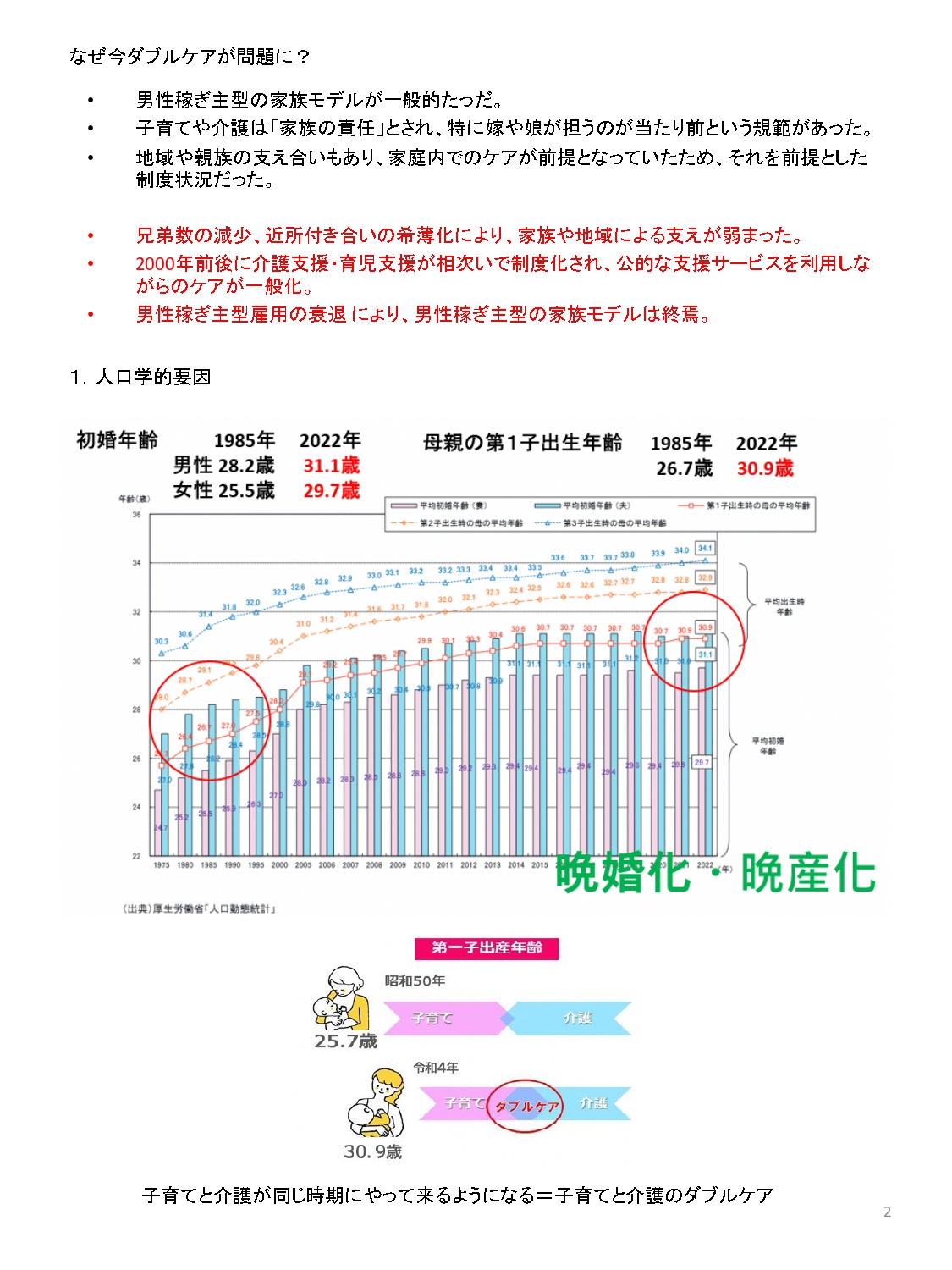

かつて、日本の家族は、3世代同居の大家族が一般的な形で、地域での助け合いも行われていました。

近年では、核家族が一般的となり、きょうだい数は減少傾向、共働き家庭も増加しています。地域との関係も希薄になり、育児と介護の負担を分散できず個人で抱え込まざるを得ない状況になりがちです。

介護育児の経験がないまま、自身の育児や親の介護に直面する人が多く、どうすればいいか?と不安を抱く人が多くいらっしゃいます。年金や介護サービスの削減・不足により、子育て世代への負担が増加しています。

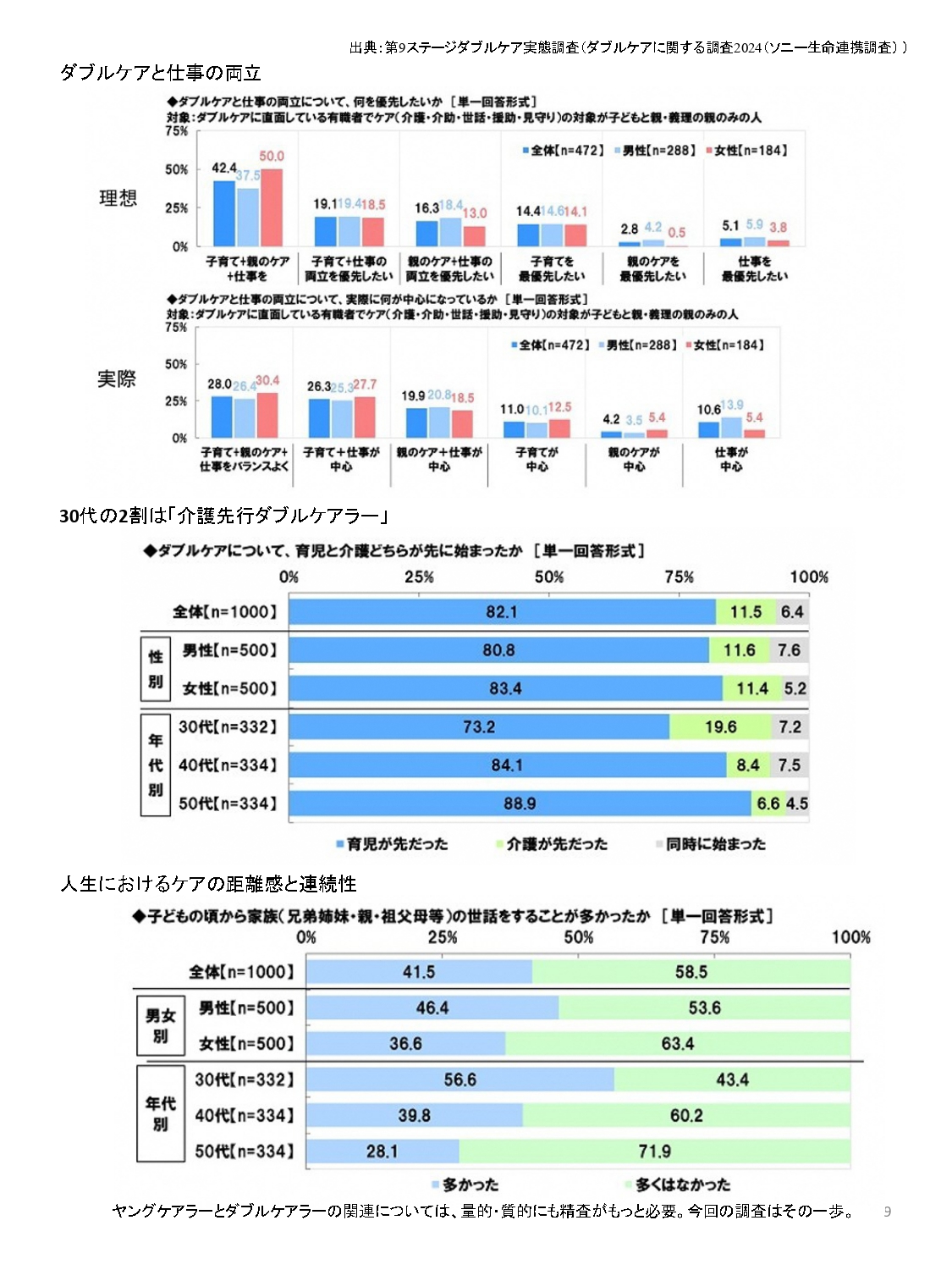

ダブルケアについての最新の調査結果

ダブルケアについての最新の調査結果(令和6年1月25日公表)について、ご説明いただきました。

注目すべき点として、以下をあげていただきました。

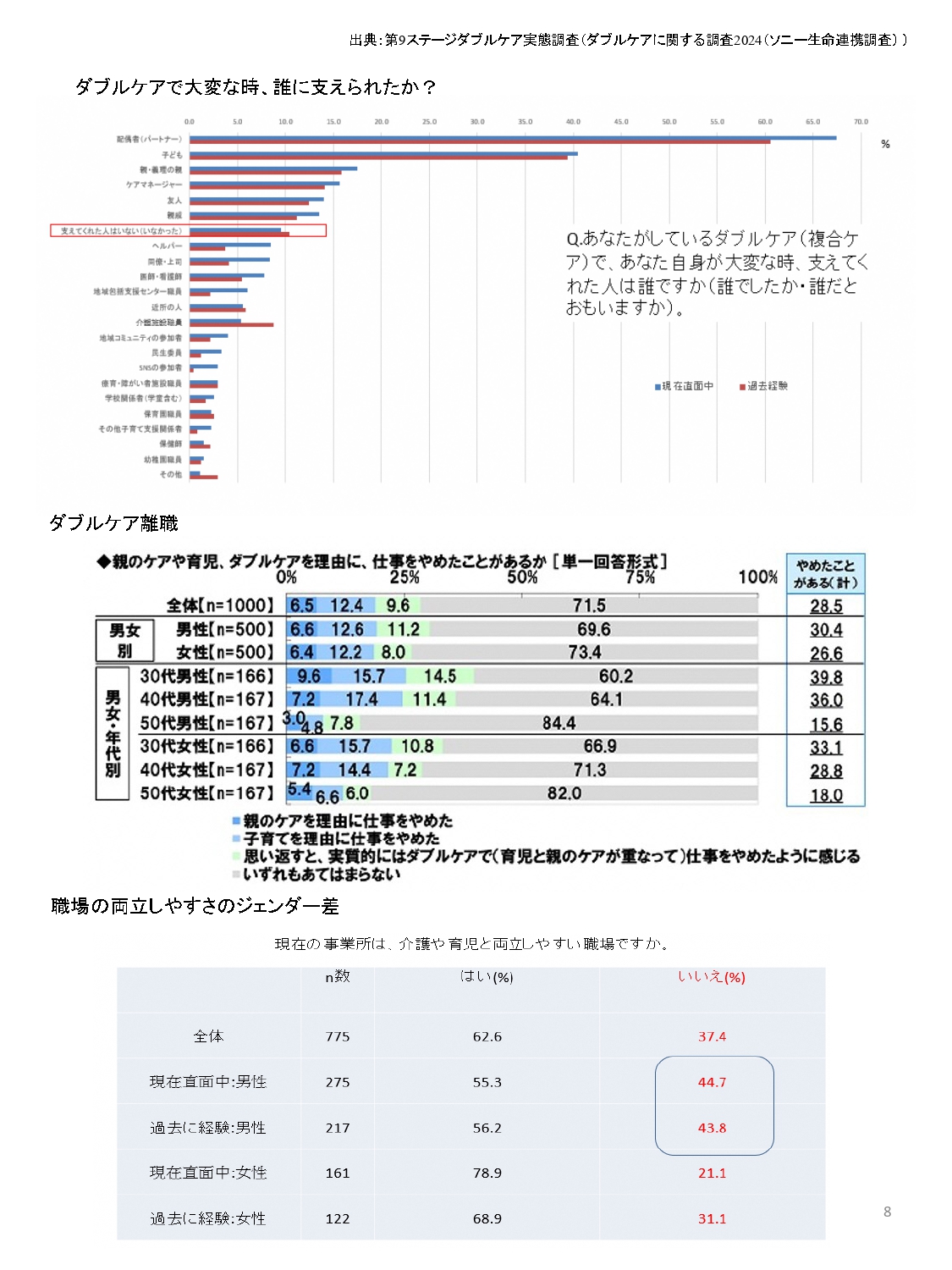

「ダブルケアで大変な時、誰に支えられたか?」という質問については、10%程度の方が「支えてくれた人はいない(いなかった)」と回答しました。

また、3割の人が、何かしらのケアのために離職を経験していました。

30代の2割は「介護先行型ダブルケアラー」となっているという結果も出ました。

ヤングケアラーとダブルケアラーの関連については、今回の調査で少し関連が見えてきましたが、今後、量的にも質的にももっと精査を行っていくことが必要、とのことでした。

ダブルケアラーが抱える困難の背景には、以下の4点があると考えられます。

- 責任を分担する人の不足

- ダブルケアラーにとって利用しづらい外部化の諸支援

- 地域のダブルケアサポートなど、地域資源不足

- ダブルケアが社会の問題となっていないため「モデルストーリー」も無く、予測可能性の低下を招く(参考事例が少なく、これから先何が起こるか予測しにくい)

ダブルケアの何が問題か?

ケアの複合化の問題点は、以下の6点があげられるとのことです。

- ダブルケアラーの社会的存在が認知されていない

・「シングルケア」の考え方が根強い - ダブルケアと仕事の両立困難

・生活困窮ダブルケア世帯の増大 - ダブルケア責任や負担のジェンダー不均衡とダブルケアラーの孤立

・ケアは女性が担うものという規範が依然として根強い

・男性ダブルケアラーも一定数存在

・孤立したダブルケアラーの存在(社会関係からの排除) - 介護費が次世代の人的資本投資を抑制

・子どもへのしわよせ、次世代への影響 - 少子化リスクの加速

・介護があるから子どもをあきらめる - 縦割り制度の限界と社会政策の再考

・複合化するケア課題に、柔軟かつスピーディーに対応できない、縦割り制度の限界

以上より、「ダブルケアとは、各時代で生まれてきた、既存の制度や構造を見つめ直す、横断的なテーマである」ということが言えるそうです。

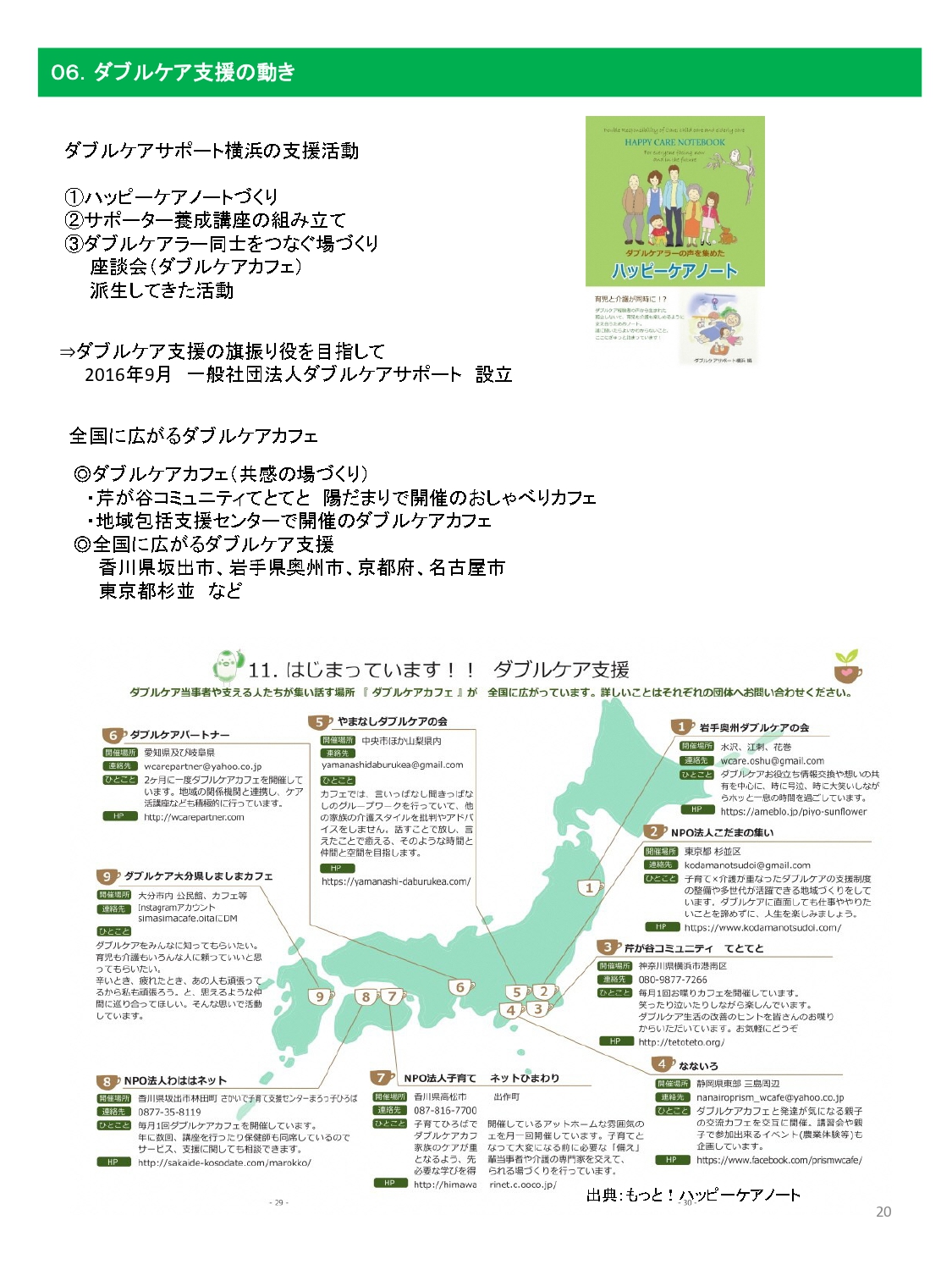

ダブルケア支援の動き

「ダブルケアサポート横浜」では、ハッピーケアノートづくり(当事者の生の声を集めたハンドブックの発行)、サポーター養成講座の組み立て、ダブルケアラー同士をつなぐ場づくりとして、座談会(ダブルケアカフェ)の開催などをされてきたそうです。

行政のダブルケア支援としては、相談窓口の設置、実態調査、情報集約とハンドブックの作成、保育・特養の入所基準の見直し等が各地で行われています。

京都府は、平成30年12月に、全国で初めて、ダブルケア ピア・サポーター養成講座を開催し、現在は養成講座を修了したダブルケア ピア・サポーターの派遣事業を実施しています。